При интерстициальном разрыве передней крестообразной связки, сопровождающемся умеренным синовитом и супрапателлярным бурситом, пациент может испытывать боль в области колена, которая усиливается при движении или нагрузке. Отек и ограничение подвижности сустава также могут быть отчетливо заметны, что затрудняет выполнение обычных физически активных действий.

Кроме того, может наблюдаться положительная проба на нестабильность колена, а также характерный хруст при движениях. Состояние может сопровождаться ощущением «передвижения» сустава или «проваливания» колена, что дополнительно указывает на повреждение связочного аппарата.

- Боль в коленном суставе, ухудшающаяся при движении.

- Отек и воспаление вокруг сустава.

- Ограничение подвижности суставов.

- Щелчки или хруст при сгибании и разгибании колена.

- Чувство нестабильности в суставе.

- Повышенная чувствительность в области передней крестообразной связки.

Бурсит и синовит

Бурсит и синовит представляют собой воспалительные заболевания, при которых наблюдается накопление экссудата.

Основные факторы, способствующие развитию бурсита и синовита, включают:

- Физическую травму.

- Заражение инфекцией.

- Аллергическую реакцию, приводящую к проникновению аллергена в капсулу сустава.

- Проблемы со стабильностью сустава, особенно при избытке массы тела.

- Наличие рядом сопутствующих системных заболеваний, таких как гемофилия, подагра, различные артриты и гонококковая инфекция.

В норме синовиальная сумка содержит необходимое количество жидкости, отвечающей за смазывание сустава, что помогает предотвращать травмы мягких тканей и твердых структур во время движения. Патологические изменения происходят при наличии нескольких повреждающих факторов:

- Постоянное механическое воздействие;

- Снижение выработки синовиальной жидкости.

Обычно патология развивается у спортсменов или других лиц, чья профессиональная деятельность сопряжена с повышенной нагрузкой на опорно-двигательный аппарат. Она часто развивается в локтевых или коленных суставах. Начинается воспалительный процесс, который усиливается при отсутствии своевременного лечения. К очагу воспаления может присоединиться инфекционный агент, вызывая нагноение.

Классификация

Существует обширная классификация для бурсита и синовита, основанная на месте локализации воспалительных процессов: локтевой сустав, плечевой пояс, тазобедренная область, колено и голеностопный сустав.

Разделение по типу течения: острое, подострое, хроническое.

Классификация патогенов при наличии инфекционного процесса состоит из:

- неспецифической формы, в случае отсутствия точного определения патогенного микроорганизма;

- специфической формы, возникающей как осложнение при туберкулезе, сифилисе или гонорее.

Разграничение по типу экссудата:

- серозный – присутствует активное воспаление, без инфекции, содержит форменные элементы;

- гнойный – накопление жидкости с лейкоцитами и бактериями;

- геморрагический – выделение большого количества эритроцитов или цельной крови;

- фиброзный – наличие нитей фибрина в экссудате.

Разграничение по наличию инфекции:

При интерстициальном разрыве передней крестообразной связки (ПКС) симптомы могут быть довольно разнообразными, особенно в контексте сопутствующих состояний, таких как умеренный синовит и супрапателлярный бурсит. Одним из первых признаков является резкая боль в области коленного сустава, которая может сочетаться с чувством нестабильности. Эти ощущения часто возникают при выполнении спортивных или тяжелых физических активностей, но могут также наблюдаться и в покое, что указывает на необходимость более тщательного обследования.

Дополнительно, при наличии умеренного синовита отмечается опухание и увеличение объема сустава, что может затруднять движения. Пациенты часто сообщают о выраженной скованности и ограничении подвижности, что делает ходьбу или выполнение элементарных движений дискомфортными. Наличие жидкости в суставной полости усугубляет ситуацию и может затруднять диагностику, так как симптомы синовита могут маскировать или усиливать проявления повреждения ПКС.

Также характерным признаком интерстициального разрыва является определенный «щелчок» или «клик» при движении колена. Это ощущение возникает из-за смещения структур внутри сустава, что может быть связано с наличием бурсита. Необходима диагностика, чтобы отделить эти симптомы от других патология, таких как менископатия или артрит, которые могут иметь схожие проявления. Эффективное лечение требует комплексного подхода, направленного на устранение как разрыва связки, так и сопутствующих воспалительных процессов.

- асептическая форма – без наличия бактерий;

- инфекционная форма – с присутствием бактерий и образованием гноя.

Среди синовита также существует отдельная аллергическая форма, которая развивается в результате накопления аллергена, вызывающего воспалительные процессы в суставах.

Что такое травма передней крестообразной связки

При травме любого из коленных связок, соединяющих верхнюю и нижнюю части ноги, происходит повреждение передней крестообразной связки. Небольшая травма может указывать на легкую степень повреждения, в то время как полный разрыв или отделение связки от кости свидетельствует о серьезной травме.

Причины разрыва передней крестообразной связки коленного сустава

Наиболее часто травмы происходят во время спортивных активностей. К причинам можно отнести резкие изменения направления при беге, падение на ноги после прыжка или удар по колену. В зону риска попадают футболисты, лыжники и иные спортсмены, осуществляющие активные движения и прыжки.

К травме может привести падение со ступенек. Крестообразные связки становятся слабее по мере старения организма. Поэтому у людей от сорока лет риск получения травмы в опасных случаях выше, чем у молодежи.

Причины травмы:

- Неосторожные движения колена, например, резкие остановки, прыжки с высоты или падения;

- Внезапные повороты ноги, при которых стопа остается на месте, а голень поворачивается внутрь;

- Удар тяжелого предмета по передней поверхности колена;

- Дорожно-транспортные происшествия.

Симптомы

Симптомы могут варьироваться в зависимости от степени повреждения и, как правило, включают:

- Сильная боль в колене в момент травмы, которая может быть настолько острой, что не позволяет продолжать любую физическую активность.

- Характерный звук или ощущение щелчка, что может указывать на момент разрыва связки.

- Отёк — колено может быстро увеличиваться в размере после травмы, обычно в течение нескольких часов, что является нормальной реакцией организма на внутреннее повреждение.

- Ограничение подвижности: невозможно полностью согнуть или разогнуть колено. Движения часто сопровождаются болью.

- Увеличение боли при нагрузке: при попытках опереться на травмированное колено или подниматься по лестнице.

- Потеря стабильности: колено может ощущаться «неустойчивым» или «склонным подвернуться» при попытках вращений или во время ходьбы.

Симптомы могут варьироваться от легкой до тяжелой степени, и не всегда все из них проявляются. Важно не заниматься самолечением и обратиться к травматологу-ортопеду, что значительно повысит шансы на быстрое возвращение к привычному образу жизни и уменьшит риск осложнений.

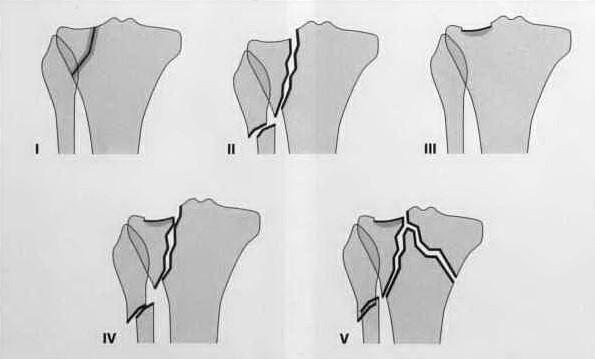

Классификация

Повреждения можно классифицировать по нескольким параметрам, включая давность травмы и степень её распространенности.

По давности разрыва:

- Острый

- Застарелый (как правило, с нестабильностью сустава)

По степени распространённости повреждения:

- Частичный: связка не полностью разорвана, часть её волокон остается неповрежденной. Такие травмы могут различаться по тяжестью и в ряде случаев могут заживать самостоятельно с соответствующей реабилитацией.

- Полный — серьезное повреждение, при котором связка разрывается полностью на две части. Эта ситуация требует хирургического вмешательства для восстановления функциональности колена.

Знание типа и степени повреждения передней крестообразной связки необходимо для определения наиболее эффективной стратегии лечения и реабилитации.

Лечение повреждений передней крестообразной связки

В острый период, т. е. сразу после травмы, лечение должно быть направлено на снятие боли и отека коленного сустава, позже — на восстановление нормальной подвижности в суставе. Сразу после травмы не пытайтесь передвигаться без посторонней помощи. Вы должны защитить колено от дальнейшего повреждения, которое может произойти без должного лечения.

Консервативное лечение может включать использование ледяных компрессов, противовоспалительных средств и покой. Если наблюдается гемартроз, требуется провести пункцию для удаления накопившейся крови. Также может быть предложена физиотерапия и лечебная физкультура.

Физические упражнения под руководством опытного инструктора реабилитации помогут быстрее восстановить нормальную подвижность в суставе и предотвратить мышечную атрофию. Специальные тренировки направлены на укрепление мышц, окружающих колено, включая четырехглавую мышцу бедра, что способствует его стабильности. Долговременная нестабильность может привести к преждевременному развитию артрита коленного сустава.

Наколенники — бандажи, ортезы и суппорты.

Бандажи — это трикотажные изделия, облегающие сустав и усиливающие его стабильность. Они могут включать силиконовые элементы для более надежной фиксации надколенника в виде кольца или полукольца.

Ортез — это ортопедическое приспособление, основной задачей которого является компенсация нарушенных функций сустава. Ортезами обычно называются сложные конструкции, выполненные из металла, пластика и ткани, которые используются при более серьезных нарушениях и лучше стабилизируют сустав. Иногда сложно провести четкую грань между бандажом и ортезом, так как существуют бандажи с боковыми железными вставками в виде упругих пружин или простых шарниров, которые дополнительно фиксируются затягивающимися липучками.

Термин «суппорт» происходит от английского слова support, что переводится как «поддержка», и используется как общее название. Суппорты часто применяются при нестабильности коленного сустава. Если вы не ведете активный образ жизни, возможно, вам не потребуется хирургическое вмешательство, так как суппорт может обеспечить необходимую стабильность.

Тем не менее, отсутствуют доказательства того, что применение суппортов предотвращает развитие артроза коленного сустава. Их использование может создать ложное ощущение защищенности во время занятий спортом. Суппорты не всегда обеспечивают полную защиту сустава, особенно при резких движениях, остановках и прыжках.

Поэтому при выраженной нестабильности сустава людям ведущим активный образ жизни, занимающихся спортом рекомендовано хирургическое лечение. Многие врачи рекомендуют использовать суппорты по крайней мере в течении года после операции. Так что если у вас травмирована крестообразная связка суппорты понадобятся вам в любом случае.

Вместе с тем, нет никаких доказательств того, что использование суппортов может предотвратить артроз коленного сустава. Их применение может создать ложное чувство безопасности, когда вы занимаетесь спортом. Суппорты не всегда способны полностью защитить сустав, особенно при резких перемещениях, остановках и прыжках.

Таким образом, при выраженной нестабильности сустава людям, активно занимающимся спортом, рекомендуется хирургическое вмешательство. Многие врачи советуют использовать суппорты как минимум в течение года после операции. Поэтому, если ваша крестообразная связка повреждена, суппорты вам точно понадобятся.

Хирургическое лечение разрыва передней крестообразной связки колена

Если после курса консервативной терапии стабильность сустава остается недостаточной для выполнения физической активности, а суппорты не обеспечивают необходимой поддержки, то рекомендуется рассмотреть хирургическое вмешательство. Даже если изначально понятно, что операция необходима, большинство врачей назначают физиотерапию и лечебную физкультуру, чтобы как можно быстрее уменьшить отек и восстановить полную подвижность сустава. Только после этого назначается операция.

Хирургическое восстановление разрыва передней крестообразной связки осуществляется путем артроскопической реконструкции данной связки. Артроскопия представляет собой эндоскопическую технику выполнения операций на суставах с использованием очень тонких инструментов и специализированной оптики, соединенной с цифровой видеокамерой.

Во время операции хирург смотрит на монитор и видит все, что происходит в данный момент в суставе, с большим увеличением – от 40 до 60 раз. Использование современных инструментов и высокочувствительной оптики позволяет выполнять тончайшие манипуляции на коленном суставе с минимальным повреждением окружающих структур и самого сустава (например, сшивание или удаление части менисков, пересадка хряща, реконструкция связок) – и все это через 2–3 небольших разреза. После подобной операции пациент обычно выписывается в этот же день.

Для реконструкции передней крестообразной связки в современных лучших клиниках спортивной медицины используют трансплантаты, выполненные из собственных тканей пациента (аутотрансплантаты). В мировой практике применяются несколько источников трансплантата: аутотрансплантаты из связки надколенника, подколенных сухожилий, а также аллотрансплантаты (консервированные ткани от доноров).

- Реконструкция с использованием связки надколенника. Эта связка соединяет надколенник с большеберцовой костью. Для создания аутотрансплантата часть этой связки извлекается из большеберцовой кости и надколенника, включая костные элементы. Костной фрагмент служит для надежной фиксации трансплантата в костном канале. Данная методика способствует не только прочному соединению трансплантата с новым местом, но и ускоренному сращению, поскольку слияние губчатой кости в канале, имеющем губчатую структуру, занимает 2—3 недели, что значительно быстрее, чем сращение связки или сухожилия с костью. Края разрезанной связки сшиваются. В бедренной и большеберцовой костях создаются каналы, ведущие в полость коленного сустава. Внутренние части этих каналов находятся в местах, где прежние прикрепления передней крестообразной связки располагались к суставным поверхностям бедренной и большеберцовой костей. Трансплантат помещается в сустав через костной канал большеберцовой кости. Концы трансплантата закрепляются в костных каналах с помощью особых металлических или рассасывающихся биополимерных винтов. Этот метод является наиболее распространенным во многих клиниках всего мира.

- Аутотрансплантат из сухожилий подколенной области. В качестве имплантата могут использовать ткани, полученные из полусухожильной мышцы бедра. На сегодняшний день нет консенсуса по поводу того, какой вариант аутотрансплантата является самым эффективным. Использование трансплантата из связки надколенника связано с большими травматическими рисками и более сложным восстановительным периодом из-за повреждения этой связки. Однако, считается, что такая операция дает более надежный результат. Колено стабилизируется лучше и способно выдерживать большие нагрузки. Если хирург хорошо владеет техникой, связанной с реконструкцией из подколенных сухожилий, результаты могут быть сопоставимыми. Второй метод требует меньшего количества разрезов, и шрамы от операции практически не заметны позже. В отличие от первой методики, при которой остается небольшой 5-сантиметровый шов, часто незаметный, особенно у мужчин.

В последнее время отдается предпочтение полусухожильным аутотрансплантатам, либо сухожилию четырехглавой мышцы бедра, однако данная методика операции применима не во всех случаях, не менее редко используется и связка надколенника. К решению данного вопроса подходят индивидуально.

Аллотрансплантаты представляют собой ткани, заимствованные от доноров. После смерти донора ткань извлекается и помещается в специальный банк, где проводится тестирование на инфекции, стерилизация и консервация. Когда требуется операция, врач обращается в банк тканей и получает необходимый аллотрансплантат.

Аллотрансплантат может быть получен из связки надколенника, подколенных сухожилий или ахиллова сухожилия. Преимущество данного подхода заключается в том, что хирург не вмешивается в ткани пациента, не повреждая его нормальные связки и сухожилия. Операция проводится быстрее, поскольку нет необходимости в извлечении трансплантата.

Учитывая сложное строение и биомеханику передней крестообразной связки, в ходе разработки оперативной методики был отвергнут термин «восстановление крестообразных связок или их пластика». Выполнение лишь одного этапа операции, а именно расположение трансплантата в полости сустава аналогично ходу нормальной крестообразной связки, не дает оснований называть данное оперативное вмешательство восстановлением крестообразных связок, так как не воссоздается полностью структура связки, каждая порция которой играет заметную роль в эффективном ее функционировании. Поэтому правильным и теоретически обоснованным будет термин «восстановление стабильности» или «стабилизация коленного сустава тем или иным способом».

Записаться на консультацию к травматологу-ортопеду можно по телефону 8 (812) 676 25 25.

Автор: Захаров Кирилл Игоревич — врач-травматолог, ортопед

Функции ПКС

- Первичное ограничение передвижения большеберцовой кости вперёд: 85% сопротивляемости при тестировании переднего выдвижного ящика, когда колено сгибается под углом 90 градусов.

- Вторичное ограничение вращательных движений большеберцовой кости и варусной деформации: вальгусный угол при полном разгибании колена.

- Проприоцепция: наличие механорецепторов в связках.

Травмы МКС (степени I-III) представляют собой особенно трудную задачу, так как существует риск развития жесткости в коленном суставе после травмы. Большинство ортопедов сначала занимаются лечением травмы МКС, в течение шести недель используя ограничения движения с ортезами. На данном этапе спортсмен выполняет программу реабилитации. Только после этого происходит реконструкция передней крестообразной связки.

Ушибы костей и микротрещины

Субкортикальная травма трабекулярной кости (ушиб кости) может возникнуть вследствие давления на коленный сустав во время травмы, особенно при разрыве передней крестообразной связки. Ассоциированные повреждения менисков и МКС ускоряют прогрессирование ушиба кости. Утверждается, что фокальные аномалии сигнала в субхондральной кости, выявляемые на МРТ (которые не видны на рентгене), представляют собой микротрабекулярные переломы, кровоизлияния и отеки без повреждения соседних участков и суставного хряща. Ушибы костей могут проявляться независимо от повреждения связок или менисков.

Скрытые повреждения костей были зарегистрированы у 84-98% пациентов с разрывом ПКС. Большинство из них имеют повреждения латерального компартмента, включающие либо боковой мыщелок бедренной кости, либо боковое плато большеберцовой кости, либо и то, и другое. Хотя большинство костных повреждений рассасываются, могут остаться необратимые изменения.

Существует путаница в литературе по поводу времени сохранения этих костных повреждений, но имеется информация, что они могут быть зафиксированы на МРТ в течение многих лет. Реабилитация и прогноз на долгий срок могут быть неопределёнными у пациентов с обширными костными повреждениями и сопутствующим ущербом суставному хрящу. При сильном ушибе кости рекомендуется отложить возвращение к полной нагрузке, чтобы избежать дальнейшего разрушения субхондральной кости и ухудшения состояния суставного хряща.

Повреждение хряща

Hollis и соавт. (2012) предположили, что все пациенты после травматического нарушения ПКС получили хондральную травму во время первоначального удара с последующей продольной деградацией хряща в участках, не затронутых начальным ушибом кости (процесс, который ускоряется через 5-7 лет наблюдения).

Переломы плато большеберцовой кости

Перелом плато большеберцовой кости представляет собой разрушение или нарушение целостности быствии в верхнем отделе большеберцовой кости и затрагивает коленный сустав, его подвижность и устойчивость. Большеберцовое плато — это ключевая область, которая несет вес, расположенная на верхней части большеберцовой кости и состоящая из двух слегка вогнутых мыщелков (медиального и латерального), разделённых межмыщелковым возвышением и наклонными областями спереди и сзади.

Его можно разделить на три региона:

- Медиальное плато большеберцовой кости (часть, близкая к центру тела, включает медиальный мыщелок).

- Латеральное плато большеберцовой кости (часть, удалённая от центра тела, содержит латеральный мыщелок).

- Центральное плато большеберцовой кости (расположение между медиальным и латеральным плато, включает межмыщелковое возвышение).

Подобные переломы происходят под воздействием варусных или вальгусных сил наряду с осевой нагрузкой на колено и зачастую связаны с повреждениями ПКС, крайне редко – изолированно. Перелом латерального плато большеберцовой кости также известен как перелом Segond, который чаще всего случается при травмах ПКС.

Повреждение задне-латерального угла

Стабильность задне-латерального угла колена обеспечивается капсульными и некапсульными структурами, которые функционируют как статические и динамические стабилизаторы, включая латеральную коллатеральную связку, подколенную мышцу и сухожилие, включая ее прикрепление к малоберцовой кости (подколенно-малоберцовую связку), а также боковую и заднебоковую части капсулы. Травмы этой области, приводящие к нестабильности вращения задне-латеральной части, обычно связаны с одновременными повреждениями связок в других местах колена. Полноценные травмы задне-латерального угла обычно связаны с разрывом одной или обеих крестообразных связок. Важно отметить, что неспособность устранить нестабильность задне-латеральных угловых структур увеличивает силы в местах трансплантации передней и задней крестообразных связок и может в конечном итоге предрасполагать к неудаче при их реконструкции.

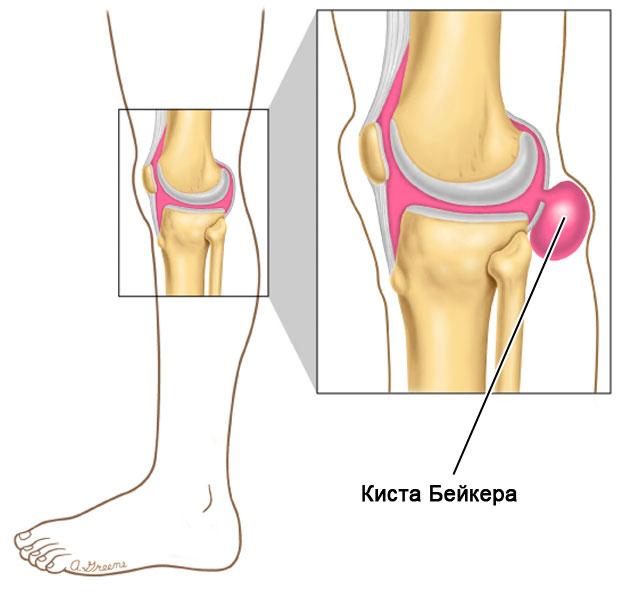

Подколенная киста

Подколенные кисты, изначально известные как кисты Бейкера, формируются, когда околосуставная сумка наполняется синовиальной жидкостью, возникающей без явной причины или в результате определённого воздействия. Проявления могут варьироваться от отсутствия симптомов до болезненных, с ограничением подвижности колена. Подход к лечению зависит от проявлений и причины.

Подколенные кисты были описаны как взаимосвязь между коленным суставом и бурсой, возникающая в результате местной механики жидкости. Wolfe и Colloff заявили, что «для формирования кисты существует два требования: анатомическая коммуникация и хронический выпот, который делает возможной эту потенциальную коммуникацию».

Физиопатология образования кисты была связана с травмами, артритом и инфекциями. Sansone (2013) обнаружил, что 44 из 47 подколенных кист были ассоциированы с нарушениями внутри сустава. Эти повреждения включают разрывы медиального мениска и передней крестообразной связки, синовит, повреждения хряща; это также касается случаев полной замены коленного сустава. Внутрисуставные травмы, артрит и инфекции могут приводить к скоплению жидкости в коленном суставе, что способствует образованию подколенной кисты.

Подколенные кисты были обнаружены в задне-латеральной и задне-медиальной части подколенной ямки, между икроножной мышцей и глубокой фасцией, а также между подошвенной и икроножной мышцами. Синовиальная жидкость вырабатывается синовиальной капсулой через богатую сеть фенестрированных микрососудов.

Основным механизмом для постоянного образования синовиальной жидкости является физиологический осмотический градиент между микроциркуляцией синовиальной оболочки и полостью сустава. Осмотическое давление внутри сустава вытягивает жидкость из микроциркулятора в соответствии с силами Стэлига.

В нормальном колене объем и давление внутри сустава минимизируются за счёт осмотического всасывания, осуществляемого синовиальным матриксом. Затем синовиальная жидкость возвращается в венозное и лимфатическое русло из синовиальной оболочки, откуда её откачивают движения колена. Поврежденное колено, связанное с травмой, артритом или инфекцией, приводит к увеличению объема и давления синовиальной жидкости. Выпот развивается, когда отток синовиальной жидкости становится низким по сравнению с микроциркуляторным потоком.

Обычно у взрослого пациента присутствует основное внутрисуставное расстройство. У детей киста может быть изолирована, а коленный сустав в норме. Киста Бейкера менее распространена в детской ортопедической популяции, чем во взрослой. У детей, по-видимому, киста Бейкера редко связана с суставной жидкостью, разрывом мениска или разрывом ПКС.

Sansone (1995) подтвердил, что подколенные кисты могут быть связаны с одними или несколькими патологиями, обнаруженными при помощи МРТ. Наиболее распространёнными находками были повреждения менисков (83%), часто с участием заднего рога медиального мениска, нарушения суставного хряща (43%) и повреждения передней крестообразной связки (32%).

Диагностические процедуры

Точный диагноз может быть поставлен с помощью следующих процедур:

Физическая оценка, которая включает в себя следующие тесты:

- Тест Лахмана.

- Тест на переднее выдвижение коленного сустава.

- Тест переднего подвывиха.

Рентгенологическое исследование

Рентгенологические исследования коленного сустава следует проводить при подозрениях на разрыв ПКС, в прямой и боковой проекции, а В проекции надколенника. Положение стоя с опорой позволяет оценить суставное пространство между бедренной и большеберцовой костями. Это также предоставляет возможность измерить индекс межмыщелковой выемки, что является важным прогностическим показателем для разрывов ПКС.

На боковой рентгенограмме измеряют высоту сухожилия надколенника. Положение в туннеле также может оказаться полезным. Рентгенограмма Merchant не только демонстрирует суставное пространство между бедренной и надколенниковой костями, но и помогает определить, есть ли смещение пателлы относительно бедра. При анализе рентгеновских снимков необходимо обратить внимание на следующие факторы:

- Индекс межмыщелковой выемки.

- Остеохондральный перелом.

- Перелом Segond.

- Травма кости.

Индекс межмыщелковой выемки представляет собой отношение ширины межмыщелковой выемки к ширине дистального отдела бедренной кости на уровне подколенной ямки, измеренное на рентгенограмме коленного сустава с туннельным видом. Нормальное соотношение межмыщелковой выемки составляет 0.231 ± 0.044. Индекс межмыщелковой выемки у мужчин больше, чем у женщин.

Исследования показали, что у спортсменов, получивших травмы передней крестообразной связки (ПКС) без прямого контакта, индекс выемки оказывается как минимум на одно стандартное отклонение ниже нормы. Это свидетельствует о том, что у таких пациентов с повреждением ПКС наблюдается уменьшенный индекс ширины выемки по сравнению с обычными показателями. Измерения производятся с помощью линейки, размещенной параллельно линии соединения, и фиксируются на самой узкой части выемки на уровне линейки. При хронических травмах ПКС можно заметить уменьшение межмыщелкового возвышения, а также гипертрофию или появление остеофитов фасетки надколенника.

Это также одна из причин, по которой женщины более склонны к травмам ПКС по сравнению с мужчинами. Также было замечено, что величина внутреннего угла латерального мыщелка бедренной кости была значительно выше у женщин-спортсменов с разрывом ПКС по сравнению с женщинами без него. Величина ширины межмыщелковой выемки была статистически меньше у спортсменов с повреждением ПКС по сравнению с теми, у кого ее не было. Также было замечено, что внутренний угол латерального мыщелка бедренной кости является лучшим прогностическим фактором для разрыва ПКС у молодых гандболисток по сравнению с шириной межмыщелковой выемки.

При хронических травмах ПКС могут проявляться такие изменения, как образование шпор, гипертрофия межмыщелкового возвышения, образование остеофитов на фасете надколенника или сужение суставной щели из-за краевых остеофитов. Особенно важно провести простую рентгенографическую оценку у пациентов с несозревшим скелетом, так как в этой возрастной категории достаточно часто наблюдаются разрывы связок.

Магнитно-резонансная томография

Преимущество МРТ заключается в том, что оно дает четко определенное изображение всех анатомических структур коленного сустава. Нормальная ПКС видна как четко определенная полоса низкой интенсивности сигнала на сагиттальном изображении через межмыщелковую выемку. При остром повреждении ПКС непрерывность волокон связки кажется нарушенной, и вещество связки плохо определено, со смешанной интенсивностью сигнала, представляющей местный отек и кровоизлияние.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет с высокой точностью, превышающей 95%, диагностировать повреждения ПКС. С помощью МРТ Возможно выявление связанных с травмой повреждений менисков, суставного хряща или ушибов костей.